AEX病毒清除出现“异常”?一文详解mAb-病毒相互作用机制与优化策略

在单抗(mAb)纯化工艺中,阴离子交换层析(AEX)是病毒清除的核心步骤,但实际生产中,当pH或电导率变化时,常出现病毒清除效率(LRV)波动显著的“异常”现象。

传统理论仅关注病毒与填料的静电吸附,却忽视了mAb-病毒相互作用对LRV的潜在影响。

本文结合最新文献与案例,揭示这一隐蔽机制,并提供可落地的工艺优化方案,助您破解清除效率不稳定的难题。

1

“刷新认知”:mAb-病毒共洗脱效应

传统观点认为,病毒因表面负电荷被AIEX填料吸附而清除。然而,当mAb与病毒通过静电或疏水作用结合时,可能形成“共洗脱复合物”,导致病毒未被吸附或提前洗脱,LRV显著降低。

Mab和病毒相互作用的关键机理如下:

1.1

电荷中和与反转

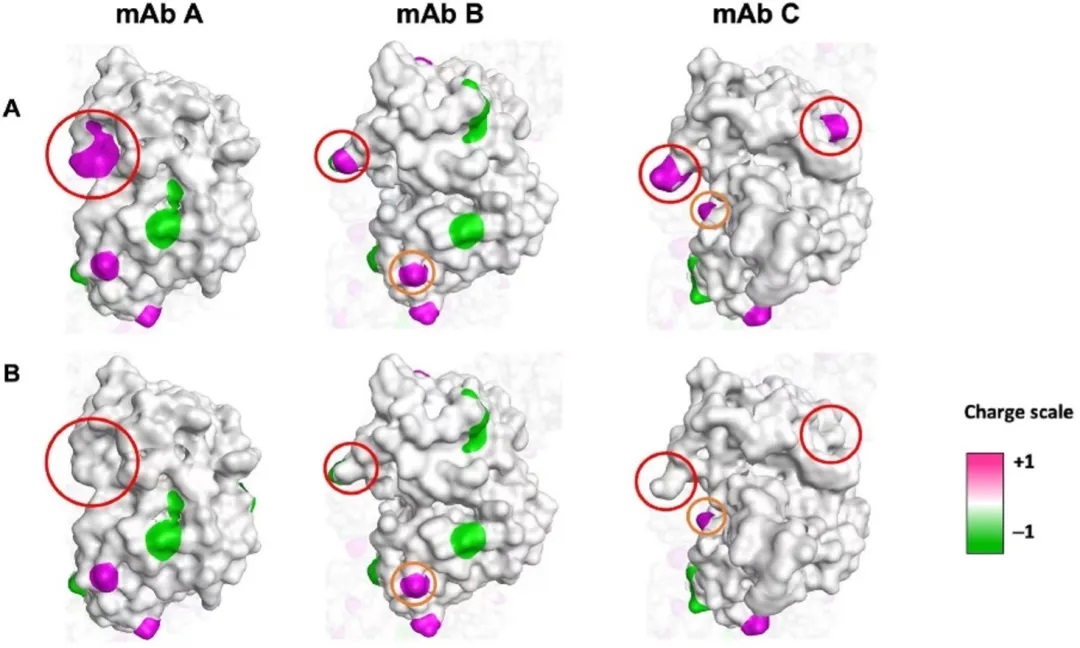

图1:在pH 7.0(A)和pH 8.5(B)下,三种单克隆抗体的CDR表面电荷建模。

pH 7.0下的大面积正电荷区域在pH 8.5下转换为中性位置,用红色圈出。

mAb B和C之间的额外正电荷区域可能导致静电相互作用,用橙色圈出。

1.2

疏水屏障效应

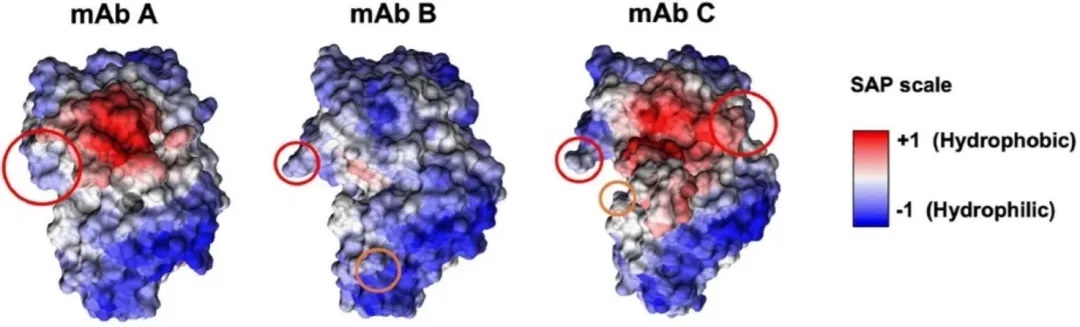

图2:三种单克隆抗体CDR表面疏水性的同源模型。

图片显示mAb A 和 mAb C在CDR区域具有显著的疏水性斑块。这种表示中的CDR方向大致与图1中表面电荷图的方向相匹配。

对应于pH 7.0下三种mAb上的阳性斑块的位置(图1 A)用红色圈出(颜色选择为对比;圈的颜色没有其他含义)。对应于mAb B和C之间的附加阳性斑块的位置(图1)用橙色圈出。

对比之下,若mAb B的阳性斑块位于亲水区,更易与病毒结合,LRV持续低于mAb C。

1.3

瞬时结合与竞争吸附

图3:共洗脱机制示意图。

其中病毒与单克隆抗体(mAb)共同洗脱,原因在于mAb与病毒之间的吸引力,以及mAb对病毒电荷的屏蔽。

2

工艺优化:从“被动吸附”到“主动调控”

基于上述机理,工艺开发需从mAb特性、缓冲液设计、操作参数三方面协同优化:

2.1

精准调控pH

操作:选择pH≥mAb pI,中和可滴定斑块(如mAb A在pH 8.2时性能最佳)。

避免pH接近病毒pI,防止病毒电荷密度下降。

2.2

动态平衡电导率

梯度优化:洗脱阶段逐步提升盐浓度,优先洗脱mAb-病毒复合物,避免共洗脱。

2.3

添加剂“精准拆弹”

注意:需验证添加剂对mAb稳定性的影响。

2.4

分子设计前瞻性规避

表面工程:在阳性斑块周围设计疏水“防护层”(如mAb C),抑制病毒结合。

3

案例启示:为何你的LRV不稳定?

AEX病毒清除效率不仅取决于病毒-填料的相互作用,更受mAb-病毒共洗脱效应的隐性影响。工艺开发需:

- 预判风险:分析mAb的电荷/疏水分布,识别潜在结合位点;

- 动态调控:通过pH、电导率、添加剂多维参数抑制复合物形成;

- 跨团队协同:与分子设计团队联动,从源头规避高风险序列。

收藏

收藏 询价

询价