机体最大的器官,怎么保护Ta?

今天,就跟随小编看看那些Biacore如何助力保护皮肤的“英勇小故事”吧!

1

银屑病

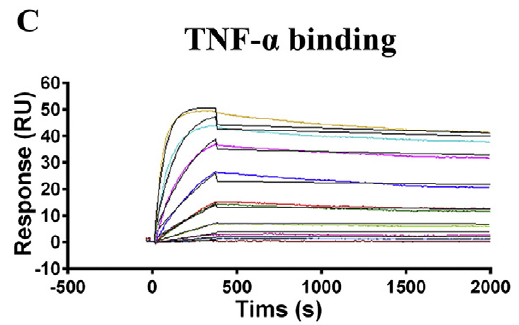

信达生物制药(苏州)有限公司、四川大学华西医院、南开大学医学院等单位,联合筛选到一株针对TNF-α(肿瘤坏死因子-α)的单抗IBI303,可通过抑制炎症发生、血管生成的双机制逆转银屑病的发病进程。2015年,上述单位在《International Immunopharmacology》发表文章《Anti-TNF-α monoclonal antibody reverses psoriasis through dual inhibition of inflammation and angiogenesis》。实验证明,单抗IBI303在体外能有效减少炎症细胞浸润和促炎细胞因子释放,并能显著抑制小鼠内皮细胞的血管生成。在此文章中,研究团队使用Biacore T200完成相关结合性表征实验,证实IBI303能够有效识别并结合于TNF-α,从而发挥功效(图1)。两者亲和力达到5.284 × 10-11 M,Biacore宽广的亲和力检测范围和出色的基线稳定性保证了这类高亲和抗体的准确检测。

2

红斑狼疮

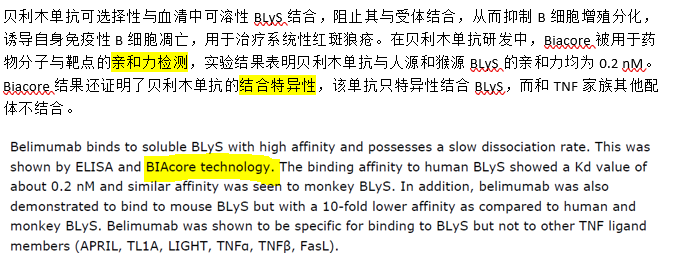

2011年3月9日,葛兰素史克公司(GSK)研制的贝利木单抗(Benlytsa)获得美国和欧盟批准,用于自身抗体阳性的系统性红斑狼疮成年患者的治疗。这也是近50多年来获批用于治疗红斑狼疮的首个新药,Benlytsa的上市具有划时代的意义。查阅相关已公开资料,我们可以看到研发团队借助Biacore设备完成了Benlytsa与对应靶蛋白BLyS的动力学亲和力表征数据,具体数据见图2。

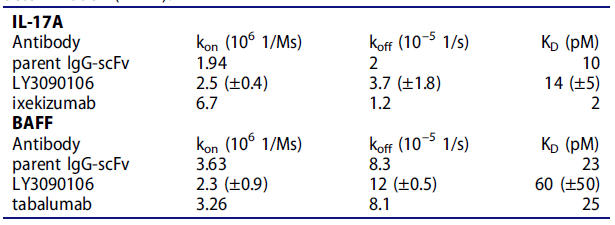

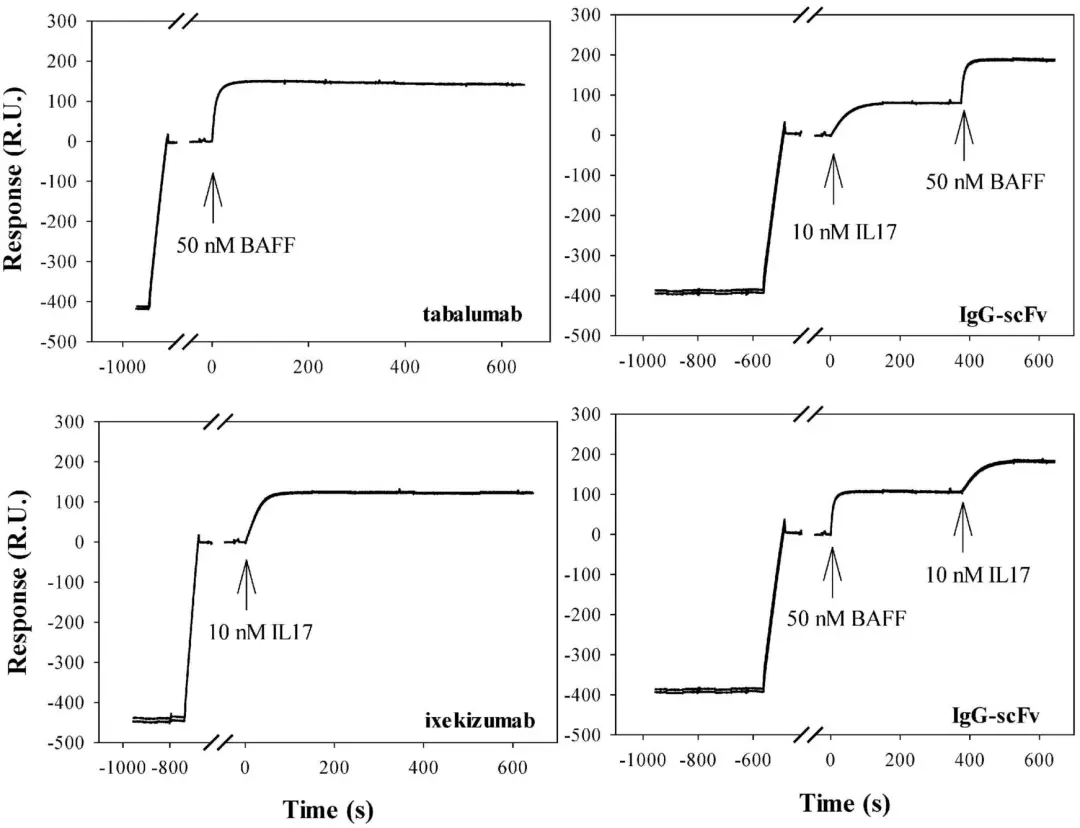

2019年,美国礼来制药有限公司针对自身免疫性疾病开发了一株四价双特异性抗体-tibulizumab(LY3090106),可特异性识别BAFF与IL-17A靶点蛋白。目前较为主流的为二价双特异性抗体,结合靶点蛋白时仅有一个配体结合位点。针对可溶、多聚的配体分子,传统的二价双特异性抗体可能存在结合活性降低、需要更高的工作浓度等特点,而四价双特异性抗体则可以很好规避这些点。

研究团队从特异性识别IL-17A的亲本抗体ixekizumab(Taltz®)中提取scFv(single-chain variable fragment),并通过富含甘氨酸的linker将scFv与特异性识别BAFF的亲本抗体tabalumab进行偶联后,经过多轮优化和质控,得到四价双特异性抗体LY3090106。

该团队使用Biacore对抗体LY3090106、亲本抗体与对应靶点的亲和力、动力学特征进行了表征,结果见表1。

3

麻风病

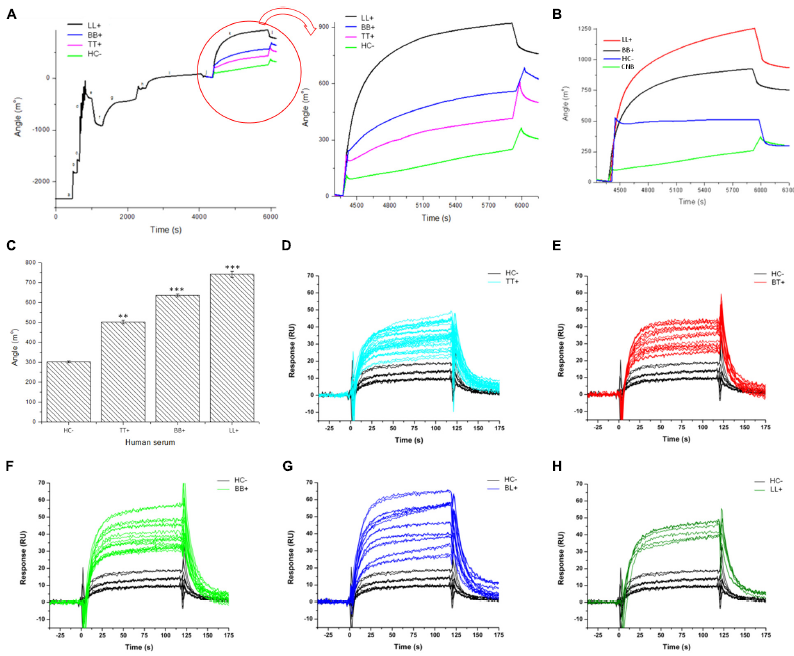

2020年,巴西联邦大学等单位在杂志《Frontiers in Microbiology》发表文章《Biotechnological and Immunological Platforms Based on PGL-I Carbohydrate-Like Peptide of Mycobacterium leprae for Antibodies Detection Among Leprosy Clinical Forms》,报道了一种新的麻风病筛查多肽。临床上常用于麻风病筛查的抗原为酚类糖脂I(PGL-I),该单位借助噬菌体展示、表位肽筛选、SPR检测技术平台等,筛选出能在体外模拟PGL-I抗原特性的嵌合肽PGLI-M3。

研究团队采用IHC、ELISA、SPR等检测技术,对PGLI-M3区分麻风感染状态的特异性及准确度进行了逐一验证。结果表明,SPR检测技术平台可达到100%的精确度(accuracy),具体结果见图4。该实验方案中,PGLI-M3作为固定相锚定在传感芯片表面,然后将麻风确诊者(lepromatous, LL)、边缘性患者(borderline-borderline, BB)、结核患者(tuberculoid, TT)、家庭接触者(contacts, HC-)、新生儿(newborn control, CNB)等人群的血清样本进行1:100稀释后上样,通过观察响应值变化来区分麻风病的感染情况。观察图4中的D-H图可知,相较HC-阴性组,其他组别都有特异性的、高信号值的响应特征。此研究内容也是首次在临床应用开发中使用嵌合肽的形式替代PGL-I来进行麻风受试者临床样本的筛查。

此外,Cytiva更是推出了简化版的Biacore设备使用SOP,欢迎大家扫码打包下载,SOP在手,Biacore使用不愁!

Biacore,

for a better life

收藏

收藏 询价

询价