诺奖得主的选择:HIV疫苗研发原来靠它

随着2023年诺贝尔生理学或医学奖的揭晓,再次将mRNA技术推到了聚光灯下。获奖者之一,来自美国宾夕法尼亚大学的教授德鲁·韦斯曼 (Drew Weissman) 一直专注于RNA和先天免疫系统生物学的研究,除了大家都熟知的新冠mRNA疫苗的研发,Drew Weissman在HIV的基础研究,以及HIV包膜免疫原的开发中也有许多科研成果。而在这一系列的文章中我们都看到了一个共同的身影,就是经典的分子互作技术Biacore。

2022年在Cell reports上发表的题为“mRNA-encoded HIV-1 Env trimer ferritin nanoparticles induce monoclonal antibodies that neutralize heterologous HIV-1 isolates in mice”的文章中,Drew Weissman的研究团队利用一种在新冠疫苗中所使用的mRNA技术开发了一种成功运输潜在HIV疫苗的方法。

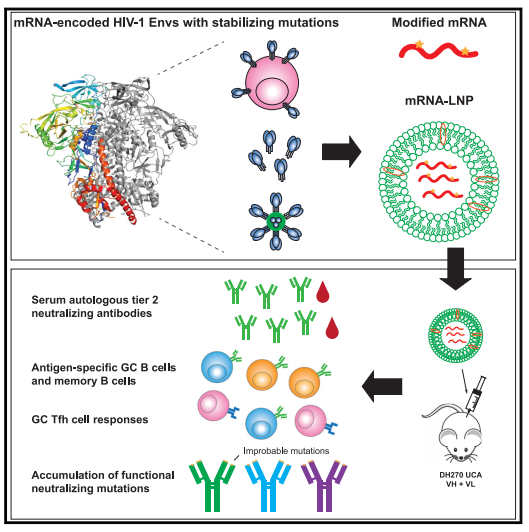

图1:mRNA-LNP编码复杂的免疫原并产生有效中和抗体

与单独的三聚体相比,多价包膜 (Env) 三聚体蛋白纳米颗粒是更优越的免疫原,可激活广谱中和抗体 (bnAb) B细胞系。然而用mRNA成功表达复杂的多价纳米颗粒免疫原还未见报道。本研究中发现mRNA可以编码铁蛋白纳米颗粒上的抗原Env三聚体,装载在脂质纳米粒子中的mRNA在小鼠中成功免疫产生能中和异源HIV-1的单克隆抗体(图1)。

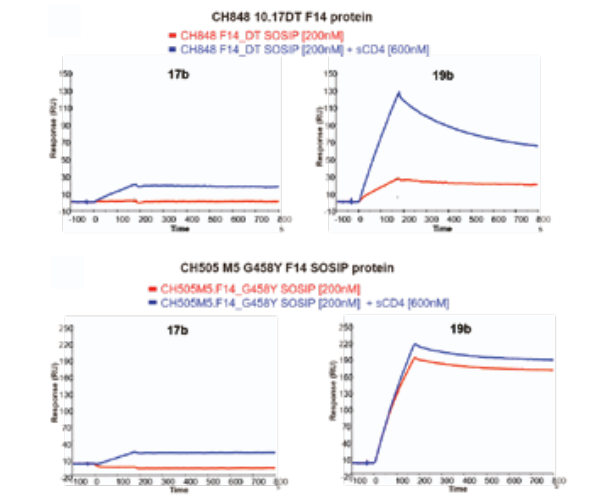

在前期的设计中评估了不同突变的mRNA编码的CH848 10.17DT gp160跨膜蛋白的免疫原性的差异,包括CD4诱导的蛋白表位的差异。SPR实验中用结合CCR5共受体位点的非中和抗体 (non-neutralizing antibody, nnAb) 17b和结合末端V3 Loop的非中和抗体19b进行实验。结果显示,sCD4处理组的10.17DT F14 SOSIP蛋白表现出与19b结合信号值的增加,而19b与CH505 M5 G458Y F14 SOSIP在处理组和对照组中均表现出类似的结合模式,说明F14突变不会从本质上削弱与17b或19b的结合(图2)。

图2:SPR实验评估F14突变对17b/19b结合的影响

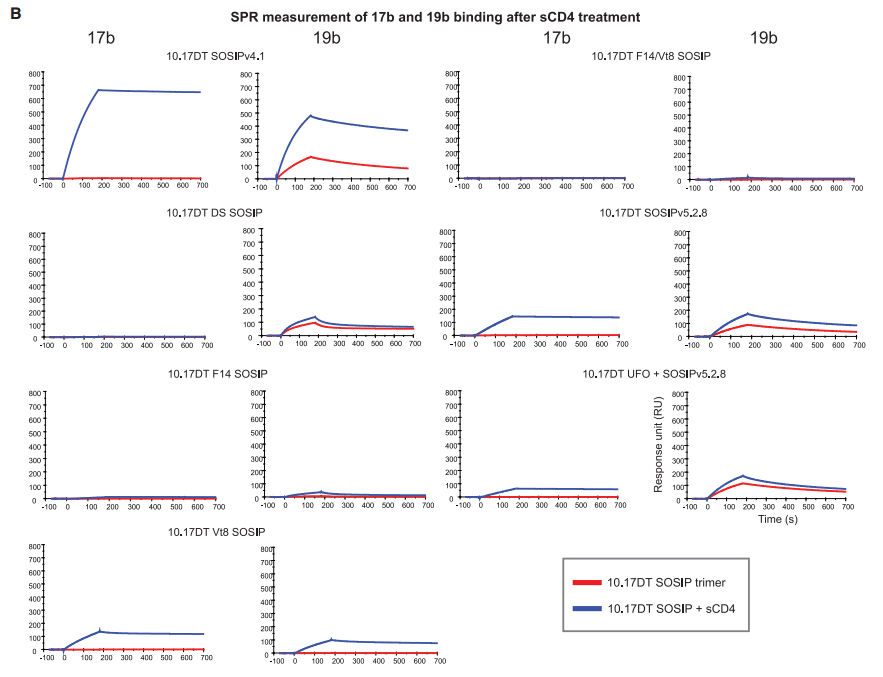

研究团队采用同样的方法,对表达为三聚体形式的10.17DT SOSIP不同突变体的免疫原性和表位的差异也进行了研究。SPR结果表明sCD4处理组非稳定突变10.17DT SOSIPv4.1三聚体表现出与17b结合信号值的显著增加,而10.17DT DS, F14以及F14/Vt8在处理组和非处理组中均表现出相当的结合响应值。与19b的结合实验中也观察到同样的趋势(图3)。

图3:SPR评估表达为三聚体形式的10.17DT SOSIP的抗原性

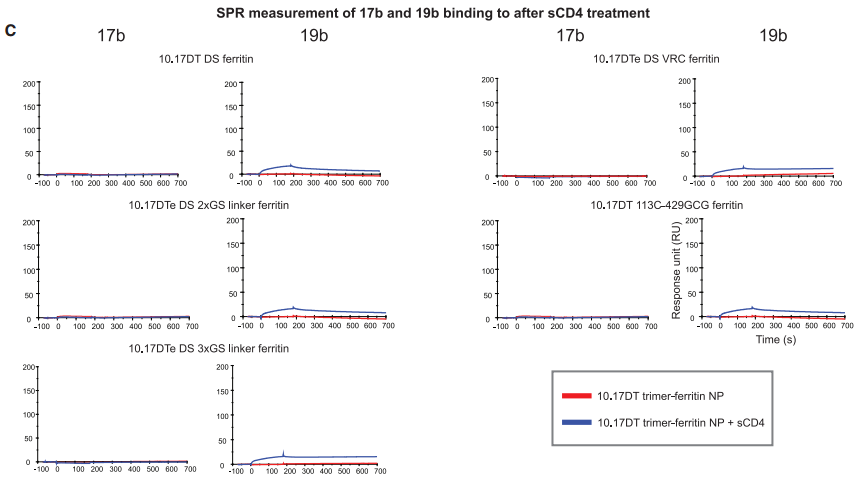

在CH848 10.17DT三聚体-铁蛋白纳米颗粒的抗原性研究中,SPR的结果表明sCD4处理组的CH848 10.17DT和10.17DTe NPs与17b的结合并未表现出明显变化,与19b也仅表现出较低的响应值的结合(图4)。这表明通过mRNA表达的CH848 10.17DT和10.17DTe NPs在结合广谱中和抗体的同时,引入优化的稳定突变有效限制了与非中和抗体的结合。这也证实了mRNA设计可以在三聚体或纳米粒子中引入稳定突变,以优化免疫原的表达和稳定性。

图4:SPR评估三聚体-铁蛋白纳米颗粒的抗原性

由于HIV病毒迅速变异,疫苗的研发需要针对病毒表面不容易发生变化蛋白质来触发免疫反应。文章中所阐述的这种mRNA-LNP能帮助编码复杂的免疫原,或许能作为设计种系靶向性和顺序增强免疫原从而开发新型HIV-1疫苗的基础。

纵观全文,Biacore提供了大量坚实的分子层面的证据,这不仅是诺贝尔奖获得者的选择,也是许多科研工作者在进行HIV研究的时候选择的互作技术,如果想了解更多Biacore在HIV领域的应用,可点击:☞《向HIV说拜拜:Biacore助力艾滋病研究取得突破性进展》。

Biacore

for your better life!

收藏

收藏 询价

询价