2019年末,新型冠状病毒 (SARS-CoV-2) 的出现,迅速引发了大流行。据估计,SARS-CoV-2基因组中每天都将产生单点突变。虽然大多数突变是无效的或产生的影响较小,但也会有少数突变给病毒带来生存优势,从而导致快速的、更大规模的传播。迄今为止,新冠病毒中的一些优势变种已经导致了连续的感染高峰:最开始是Alpha,其次是Delta以及现在依然在流行的Omicron。

一波未平一波又起,在当前全球流行的Omicron毒株还没有被攻克的时期,今年4月在南非豪登市又报道了新一代Omicron变种BA.4和BA.5,已传入国内并又掀起了新的感染高峰。Biacore持续关注疫情变化,面对此次的全新变种,再次利刃出鞘崭露锋芒。

2022年7月7日,英国牛津大学团队在《Cell》杂志上发表了题为《Antibody escape of SARS-CoV-2 Omicron BA.4 and BA.5 from vaccine and BA.1 serum》的文章,在这篇文章中将

Omicron最新变种BA.4/5与已有毒株进行了对比,揭示了新毒株的抗原特性。

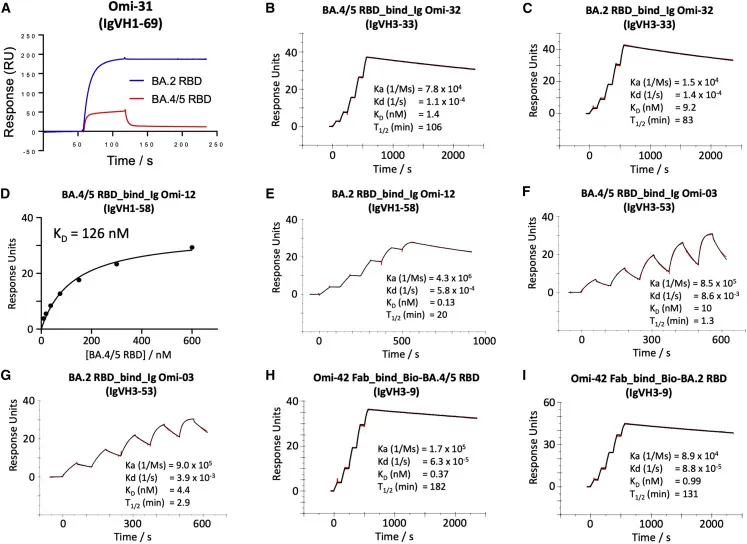

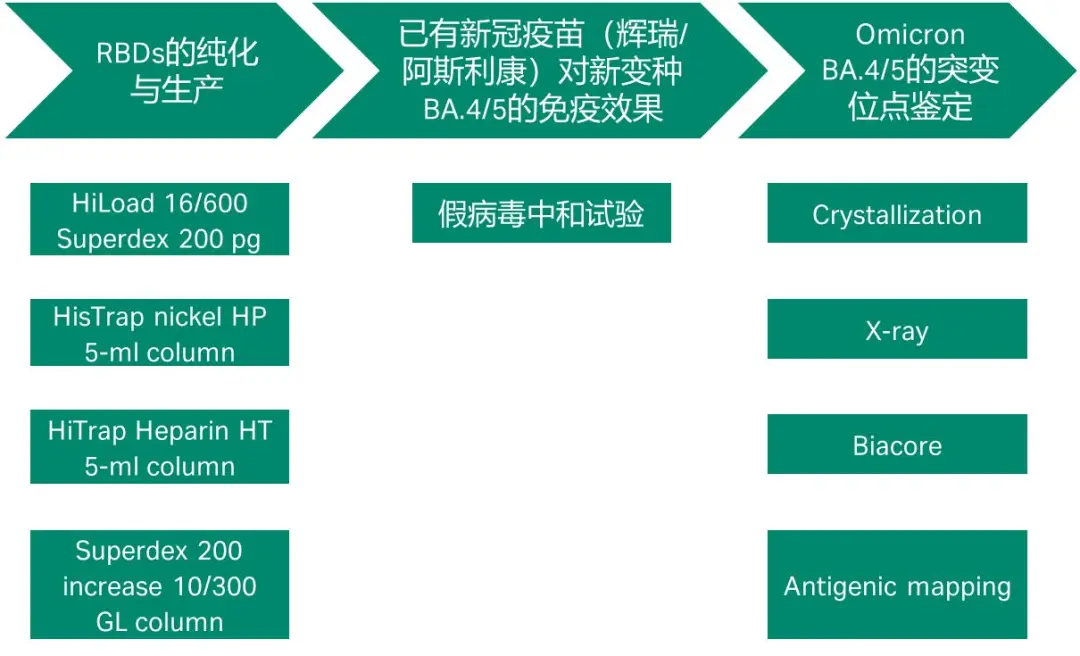

作者首先将BA.4/5的S蛋白突变与Omicron BA.1、BA.1.1、BA.2、BA.3的NTD和RBD序列进行比较,推测L452R和F486V突变可能是导致更多抗体逃逸的主要原因。随后就利用假病毒实验比较BA.4/5与BA.1、BA.1.1、BA.2和BA.1的中和作用。结果显示 BA.4/5的中和效价比BA.2降低了5倍。为了证实观察到的中和效应是由于RBD相互作用的改变,作者随后进行了晶体结构解析,并利用基于Biacore的表面等离子共振(SPR)技术对选定的抗体(Omi-31、 Omi-32、Omi-03、Omi-12、Omi-42)与BA.4/5和BA.2的RBD的亲和力进行了检测。

作者利用Biacore T200,使用Biotin CAPture Kit,将生物素化的RBD固定在传感器芯片上,抗体稀释5个浓度梯度,使用Biacore独特的单循环动力学分析方法进行检测。使用该方法的Biotin标签配体是可以再生的,因此这9组实验仅需要同一张芯片即可完成。结果发现BA.4/5与L452R敏感的抗体Omi-31的结合受到了严重的影响(见图1A);Omi-32对BA.4/5的中和作用增强了7倍(见图1B,C);Omi-12与BA.4/5的亲和力降低了100倍(见图1D,E);F486V突变对Omi-3影响不大(见图1F,G);然而Omi-42不针对这两个突变位点,因此与BA.2相比BA.4/5与单抗的亲和力几乎保持一致(见图1H,I),这说明BA.4/5较之前的毒株相比具有更强的免疫逃逸能力,且这种免疫逃逸的主要原因来自于L452R和F486V这两个突变位点。

图1. 表面等离子体共振(SPR)分析BA.2或BA.4/5 RBD与所选单抗的相互作用

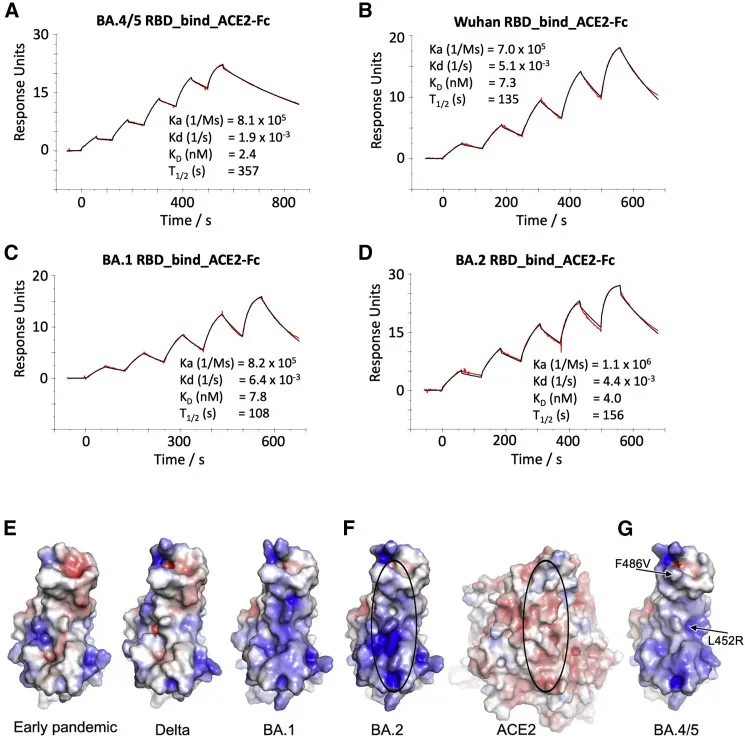

随后作者又进一步利用Biacore检测了不同变种抗原RBD与ACE2的亲和力。将ACE2-Fc或IgG形式的单抗固定在Protein A传感器芯片上,使用单循环动力学的方式检测RBD与ACE2或其他单抗之间的结合动力学。BA.4/5 RBD的亲和力较原始病毒、BA.1和BA.2分别提高了约3倍、3倍和2倍(见图2),说明了新的变异毒株BA.4/5较之前的毒株有更强的感染力。

图2. Biacore检测不同变种抗原RBD与ACE2的亲和力

综上所述,本篇文章利用Biacore揭示了新的变异毒株BA.4/5较之前的毒株有更强的感染力并具有更强的免疫逃逸能力,且造成这一现象的主要原因是L452R和F486V这两个位点的突变(见图3)。随着病毒在抗原性上进一步从祖先毒株进化,预防传播的效果可能会降低。本篇文章为后续变种毒株量身定做的下一代疫苗,如Omicron疫苗,提供了更好的数据积累。

Biacore作为分子互作的“金标准”,始终与科研人员一道,参与对抗新冠疫情的全过程。每一个推动疫情的新进展,无论是新冠病毒及其变异毒株的机制破解,还是新冠药物的研发与生产,以及针对新冠病毒的疫苗研发都离不开Biacore的努力和贡献。相信有了Biacore的助力,在未来对抗新冠疫情甚至是任何突发公共卫生事件时,我们都会有足够的反应速度以及丰富的经验来应对,早日战胜疫情,恢复往日的生机盎然!

Tuekprakhon A, Nutalai R, Dijokaite-Guraliuc A, Zhou D, Ginn HM, Selvaraj M, Liu C, Mentzer AJ, Supasa P, Duyvesteyn HME, Das R, Skelly D, Ritter TG, Amini A, Bibi S, Adele S, Johnson SA, Constantinides B, Webster H, Temperton N, Klenerman P, Barnes E, Dunachie SJ, Crook D, Pollard AJ, Lambe T, Goulder P, Paterson NG, Williams MA, Hall DR; OPTIC Consortium; ISARIC4C Consortium, Fry EE, Huo J, Mongkolsapaya J, Ren J, Stuart DI, Screaton GR. Antibody escape of SARS-CoV-2 Omicron BA.4 and BA.5 from vaccine and BA.1 serum. Cell. 2022 Jul 7;185(14):2422-2433.e13.

收藏

收藏 询价

询价