免疫先锋:IgM研究新突破

胚胎发育和体液免疫反应期间出现的第一个抗体,是迄今为止实际发现的在人体循环系统中的最大抗体。从生物的种系发生上看,IgM也是最原始的抗体。在个体发育中,机体最先合成的抗体也是IgM,其后才相继出现IgG与IgA等其它亚型的抗体,因此在机体感染的早期,IgM起着先锋免疫的重要作用。

Biacore等技术协助您揭开 —— FcμR与mIgM、pIgM、sIgM结合的谜题

IgM以5种不同的形式存在于机体中,包括单体、B细胞受体 (BCR) 复合物中的膜结合IgM (mIgM) 、血清中的五聚体 (pIgM) 、六聚体IgM,以及粘膜表面的分泌IgM (sIgM) 。IgM具有强大的杀菌、激活补体、免疫调理和凝集作用,也参与某些自身免疫病及超敏反应的病理过程。虽然已知FcμR是哺乳动物中唯一的IgM特异性受体,可识别不同形式的IgM以调节不同的免疫反应,但其潜在的分子机制仍然未知。

2023年3月,北京大学肖俊宇课题组在核心期刊Nature上发表了题为《Immunoglobulin M perception by FcμR》的文章,揭示了IgM特异性受体FcμR识别不同形式IgM的复杂机制,为深入理解IgM难以捉摸的效应功能奠定了基础,解开了这道困扰大家已久的人体免疫谜题。

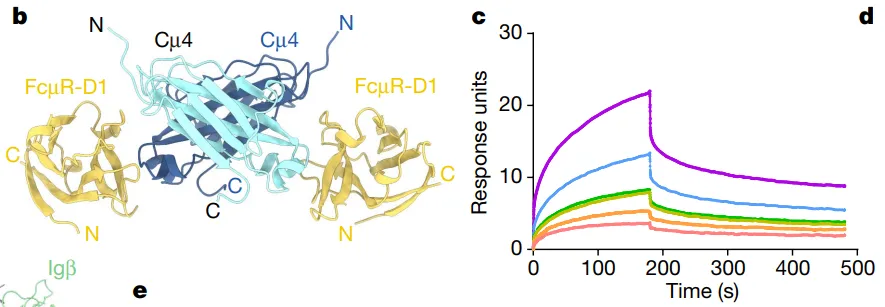

首先该课题组通过晶体结构解析向大家展示了FcμR-D1(FcμR的免疫球蛋白样结构域)与Fcμ-Cμ4结构域复合物的晶体结构(图1b),并利用Biacore鉴定了FcμR-D1与Fcμ-Cμ4之间的亲和力。作者通过将FcμR-D1固定在CM5芯片上,使Fcμ-Cμ4作为分析物流过芯片表面,测得其亲和力为3.2 nM的强结合(图1c)。且2个FcμR分子与1个Fcμ-Cμ4二聚体相互作用,表明FcμR与mIgM的化学计量比为2:1(图1b)。至此,FcμR与mIgM相互作用的分子机制清晰可见。

图1:FcμR-D1与Fcμ-Cμ4配合物的晶体结构及结合力鉴定

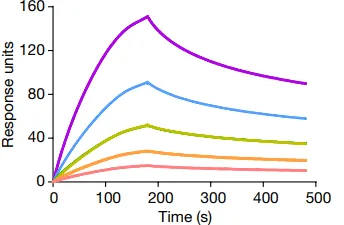

随后作者又探究血清中五聚体/六聚体的IgM的作用机制,作者同样利用氨基偶联的方式将FcμR-D1固定在CM5芯片上, 使IgM五聚体核心区 (Fcμ-J) 和全长重组蛋白结合IgM (Anti-CD20)(浓度梯度为2 nM到0.125 nM)作为分析物流过芯片表面,从而检测FcμR-D1与Fcμ-J (图2左) 和Anti-CD20 IgM (图2右) 的亲和力/动力学数据。结果表明Fcμ-J与FcμR-D1的亲和力为0.33±0.11 nM, Anti-CD20 IgM与FcμR-D1亲和力为0.26±0.13 nM。为了进一步了解FcμR-IgM相互作用的结构基础,作者组装了由FcμR-ECD和Fcμ-J组成的配合物,在冷冻电镜数据中观察到4:1的 FcμR-Fcμ-J复合物。至此,FcμR与pIgM相互作用的分子机制也清晰可见。

图2:FcμR-D1与Fcμ-J和Anti-CD20复合物的结合力鉴定

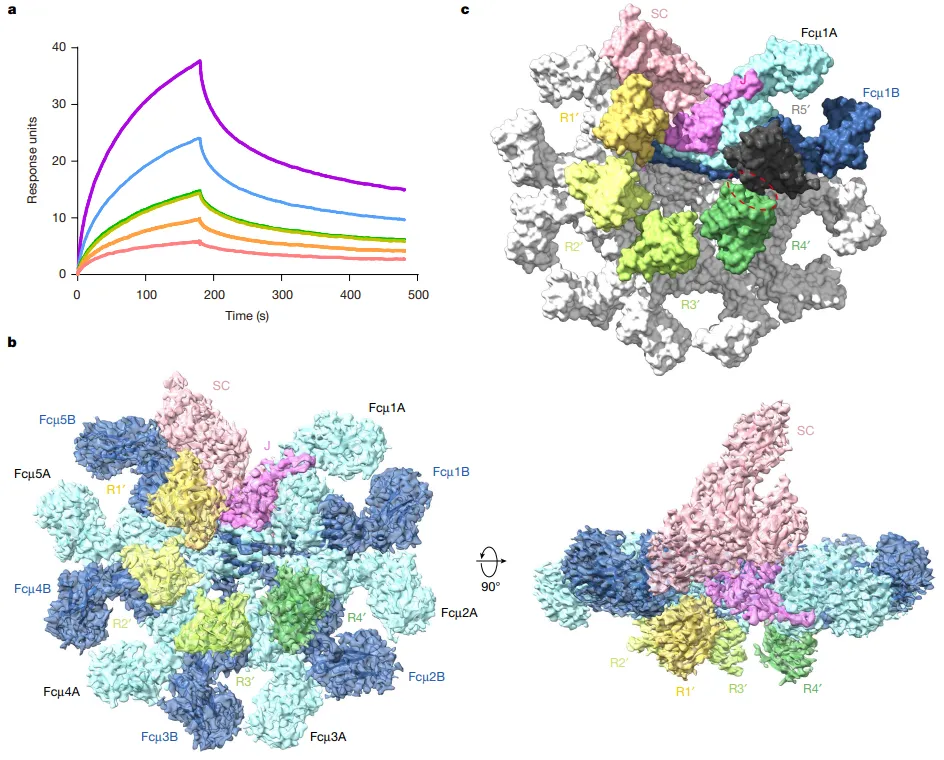

最后,作者又进一步探索FcμR与sIgM之间的分子机制,同样利用Biacore证实了FcμR与Fcμ-J-SC(分泌型IgM核心区)之间的亲和力为2.85 ± 0.16 nM的强亲和(图3a)。并通过冷冻电镜解析发现4个FcμR分子结合在Fcμ-J的相反一侧。而且FcμR与Fcμ-J-SC复合物的结合情况相似,最多有4个FcμR分子附着在Fcμ-J-SC上。至此,FcμR与sIgM之间的分子机制也浮出水面。

图3:FcμR-D1与Fcμ-J-SC复合物的晶体结构及结合力鉴定

为了评估上述研究的功能相关性,作者又设计了FcμR的突变体,并通过体外蛋白互作、荧光共聚焦显微镜、流式细胞术等实验方法对上述结果进行了验证。综上所述,该课题组在Biacore等技术的协助下揭示了FcμR如何与mIgM、pIgM和sIgM结合,并向大家首次证明了FcμR能与mIgM形成2:1的络合物,且所有Biacore实验均可在一张芯片上完成。

- 1990年至今, Biacore已经成为分子互作领域的金标准,也是唯一被中、美、日三国药典收录的非标记分子互作技术,协助科学家们完成了无数的重大科研突破。

- 仅在2015年,Biacore 助力的两项成果入选“年度十大科学进展”。

- 2017、2018年连续两年入选“年度十大医学进展”。

- 在刚刚公布的2022年中医药十大学术进展中,Biacore“新技术助力中药功效科学内涵阐释”成功入选。

这也是继上海中医药大学尹磊淼教授哮喘靶标新发现之后,Biacore助力的科研成果第二次入选年度十大中医药学术进展,几乎年年有惊喜,岁岁有突破,这就是Biacore!

参考文献:

Li Y, Shen H, Zhang R, Ji C, Wang Y, Su C, Xiao J. Immunoglobulin M perception by FcμR. Nature. 2023 Mar;615(7954):907-912.

收藏

收藏 询价

询价