助力鼻咽癌诊断和治疗的新方法,让这个“杀手”不再冷

鼻咽癌是指发生于鼻咽腔顶部和侧壁的恶性肿瘤,是我国高发恶性肿瘤之一,发病率为耳、鼻、咽喉恶性肿瘤之首。放射治疗是鼻咽癌的首选治疗方法,但是对较高分化癌、病程较晚以及放疗后复发的病例,手术切除和化学药物治疗亦属于不可缺少的手段。在探究鼻咽癌致病机制、研发新型治疗药物以及建立新的分子影像诊断方法中,Biacore贡献了多项核心数据,助力鼻咽癌诊断和治疗的新方法,让这个“杀手”不再冷!

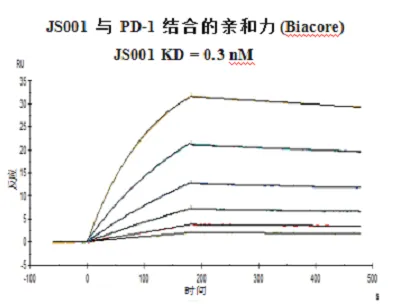

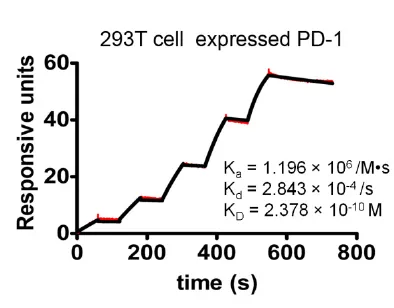

免疫疗法-发现明星抗体

相关应用请参考微信稿:真相:说说PD-1单抗的那些事儿。

快速检测-发现分子影像诊断新路径

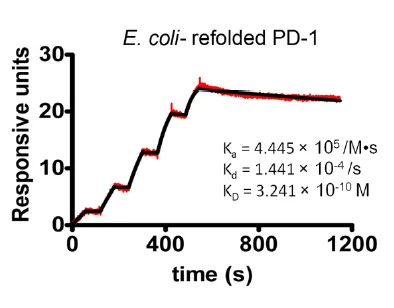

温州医科大学张丽芳教授团队以LMP1-C为靶蛋白,通过噬菌体展示技术筛选到了3株能与LMP-C结合的亲和体分子(ZLMP1-C15, ZLMP1-C114, ZLMP1-C277),亲和体(affibody)分子是以葡萄球菌蛋白A(SPA)结构为基础改造的小分子蛋白,既能够高特异性结合靶蛋白分子,又具有分子量小、穿透性好、免疫原性弱和易于制备等诸多优势,特别适用于肿瘤分子靶向治疗和体内分子成像诊断。

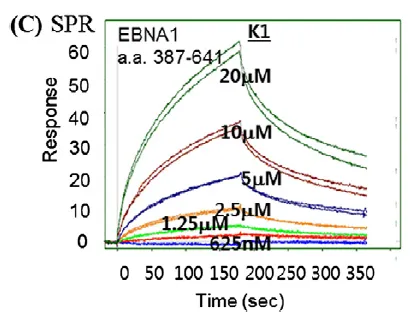

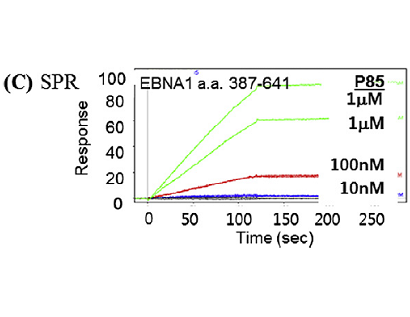

荷瘤裸鼠的分子成像验证了Dylight-755标记的亲和体分子能够特异性靶向EBV LMP1-C, 在尾静脉注射1 h后就能靶向肿瘤成像,并持续维持24 h,能够满足目前对小分子成像制剂的要求(特异性高、快速成像),充分证实了3株亲和体分子作为EBV相关鼻咽癌肿瘤特异性分子显像剂的潜力及优势。在此研究内容中,课题组借助Biacore T200完成了亲和体分子(ZLMP1-C15, ZLMP1-C114, ZLMP1-C277 and ZWT)与靶分子EBV LMP1-C的动力学检测。从结果可以看出,三株亲和体分子相较对照ZWT,与靶分子有着较强亲和力,约在μM水平。

药物筛选-预防/治疗两不误

此外,Biacore 可检测样品的范围十分宽泛,除了常规的蛋白、多肽、抗原、抗体、核酸、有机小分子之外,分子量超高的蛋白复合体、多糖、纳米材料、高分子材料、甚至完整的细胞、细菌、病毒等也同样能够检测,并给出漂亮的数据。

Biacore,

for a better life

收藏

收藏 询价

询价