那些年中检院利用Biacore所发表的文章(上)

随着以Biacore为代表的表面等离子共振技术(Surface Plasmon Resonance,SPR)先后收录入美国、日本和中国药典,并被推荐用于药物活性浓度定量、亲和力与动力学表征、免疫原性检测等。Biacore已经广泛应用到药物开发的多个环节,截至目前已有上百款药物在研发、生产及申报中都大量使用Biacore。

作为国家检验药品生物制品质量的法定机构和最高技术仲裁机构,中国食品药品检定研究院(NIFDC)同样使用Biacore开发出了多种药物质控检测与分析方法,并成功应用到多种报批药物的审核。除此之外,NIFDC的科研人员还利用Biacore开展多项科研工作,涵盖了抗体、疫苗、小分子等多个研究方向,并且已累计发表数十篇高分文章(见文末参考文献),今天小编精选了几篇应用,带领大家看看来自权威机构的科研风采。

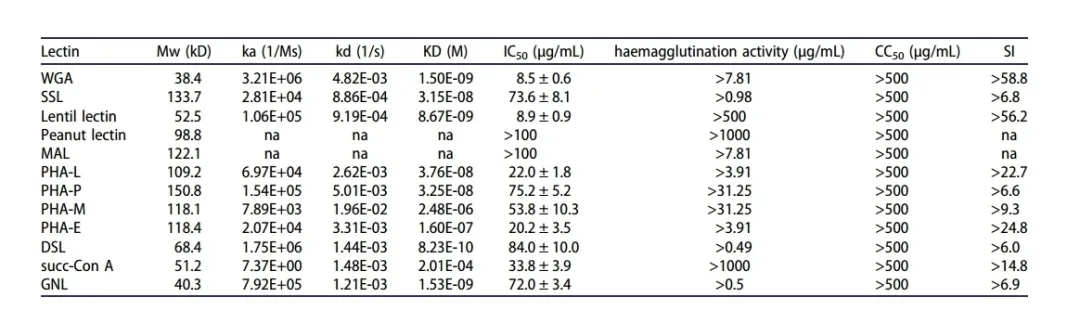

新冠病毒跨种传播机制研究

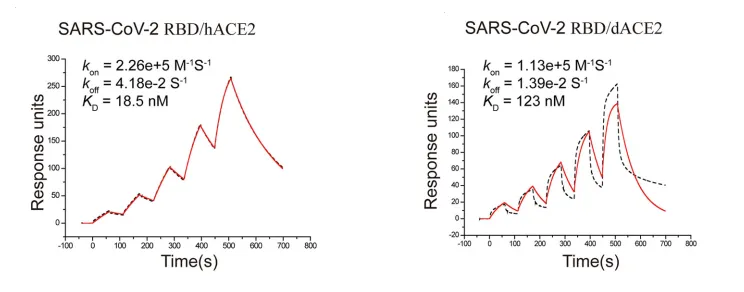

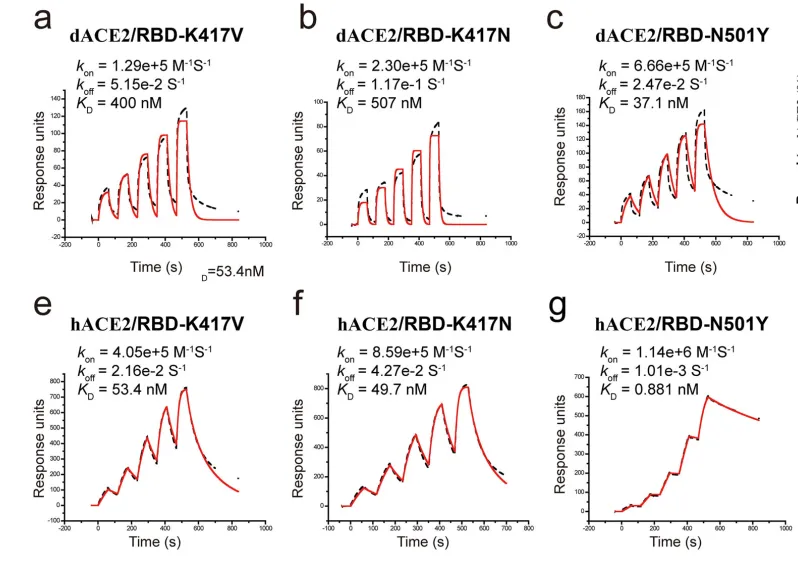

中检院和中科院微生物所的研究人员发现新冠病毒的RBD可以结合狗ACE2受体,SPR结果显示病毒和dACE2的亲和力比hACE2低6.65倍(图1),这与结构生物学的结果一致。

持续助力新冠抗体的研究

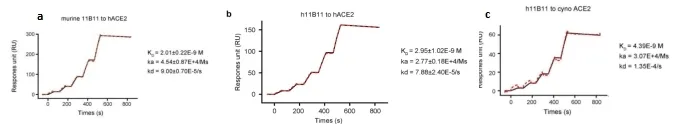

近日中检院王佑春研究员团队与华中科技大学以及中科院微生物所的科研人员合作,成功开发出了靶向ACE2的单克隆抗体h11B11,并对其进行了人源化改造。该抗体显示出了对SARS-CoV,SARS-CoV-2及变异病毒良好的抑制作用。其中鼠源和人源化改造后的抗体分别与不同种属的ACE2受体的结合的关键性数据就是由Biacore提供。结果显示人源化改造后的的抗体h11B11与hACE2的亲和力与未改造的鼠源抗体一致(图3ab)。

由于h11B11也能够与食蟹猴的ACE2结合(图3c),因此研究人员选择用食蟹猴进行动物实验,评估h11B11抗体在体内的安全性。结果显示该抗体不仅具有明显的抗病毒效果,而且具有很好的安全性,是一种潜在的新冠治疗药物。

研究发现抗体MW05通过Fc段与靶细胞表面的特定受体(FcγRIIB)结合,引起ADE效应。经过改造在MW05的Fc段引入了LALA突变(MW05/LALA)消除抗体依赖性细胞介导的细胞毒性作用(ADCC)后,该抗体在动物实验中展现了良好的抗病毒效果。

新冠抗体鸡尾酒疗法的探索

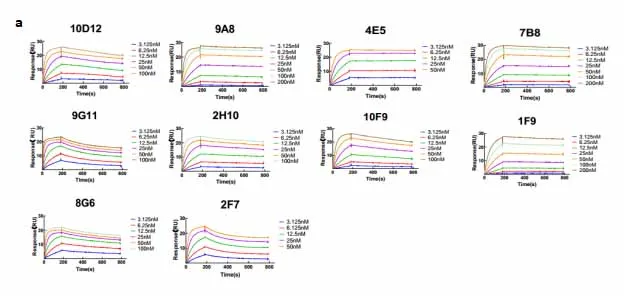

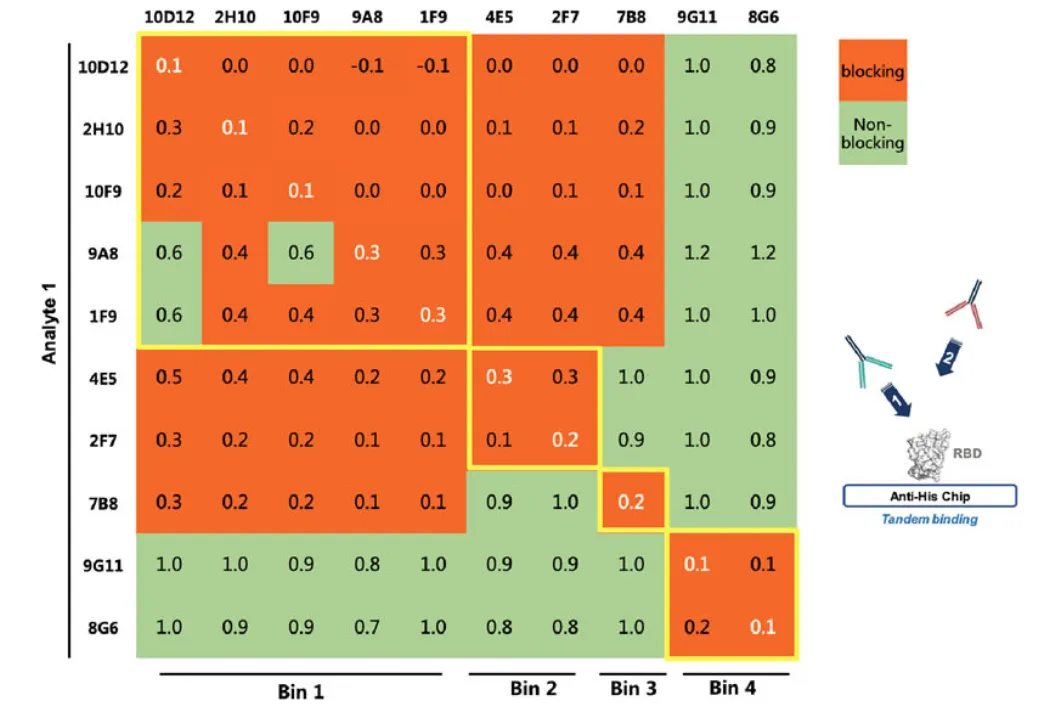

研究人员用病毒RBD免疫小鼠,并筛选出有多个有抑制效果的单克隆抗体。随后研究人员用Biacore验证了这些抗体和病毒RBD的结合(图5a),以及这些抗体是否阻止RBD和ACE2受体的结合(图5b)。从图5b可以看到,在抗体存在的情况下(红线),均明显降低了ACE2结合RBD的能力,说明这些抗体都具有中和活性。

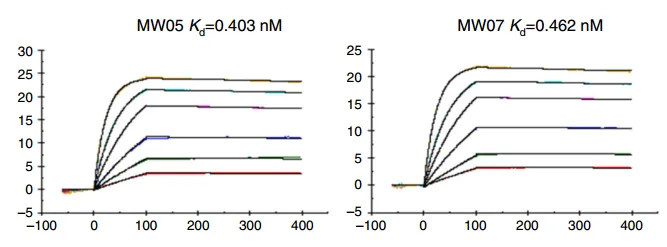

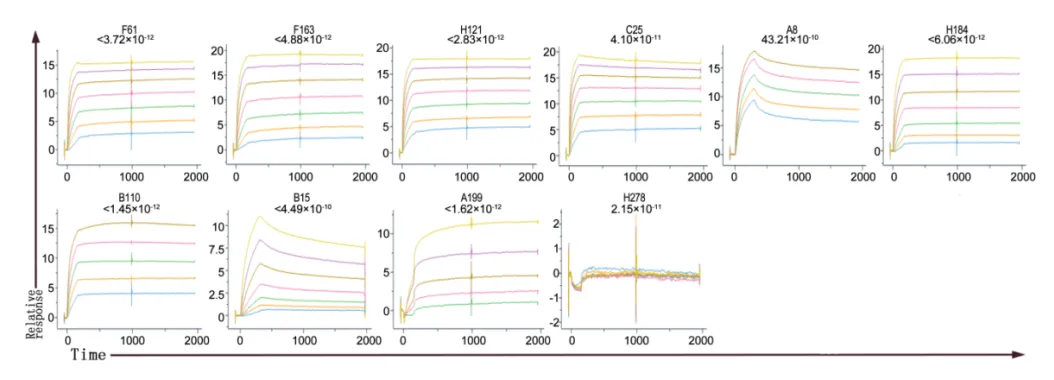

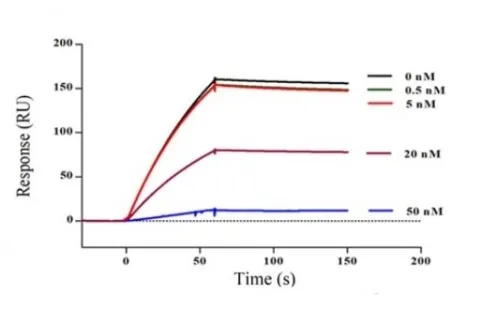

同样是抗体鸡尾酒疗法开发,中检院与中国疾控等单位同样利用Biacore对一系列抗体和病毒RBD的亲和力进行筛选(图7),得到了两个高亲和力抗体F61 和H121。并在此基础上展开的抗体鸡尾酒疗法显示了对SARS-CoV-2病毒及其突变体的广泛抑制作用。

探索新的新冠治疗方法

其实中检院利用Biacore所做的研究工作远不止于此,小编还收集了在结构生物学领域,疫苗质控方法的建立,以及小分子研究中的精彩成果,我们将在下周同一时间与大家分享,敬请期待!

收藏

收藏 询价

询价