连发五篇:看Biacore如何助力新冠病毒入侵机制研究及治疗药物发现

病毒肆虐的背后,是到目前为止仍然对新冠病毒的入侵机制缺乏详细的了解,也无十分有效的治疗药物。因此研究新冠病毒的详细入侵机制,并在此基础上开发出高效、低毒的药物仍是目前世界范围内对抗新冠病毒的当务之急。

抗病毒药物的研发有多种方案,目前比较常用的主要有以下两种:

一是通过对病毒与相应受体结合的结构解析,发现两者互作的界面,并针对这些互作位点,筛选特异的中和抗体或抑制剂,阻碍病毒表面的蛋白或多糖与细胞表面受体的结合,从而阻断病毒的入侵途径,将病毒隔离在细胞之外。

另一种方式是针对病毒增殖过程,通过筛选特异的抑制剂,阻断病毒核酸的复制、蛋白的合成或病毒的组装,从而阻断病毒在细胞内的增殖,达到治疗的效果。

作为基础科研和药物研发的利器,Biacore 已经广泛应用到各种病毒入侵机制及相应抗病毒药物的研发过程中,如 SARS、MERS-CoV 与受体的识别及中和抗体的研发,乙肝、丙肝、流感以及埃博拉病毒的入侵机制及治疗药物的研发等等。在新冠病毒的传播机制及抗新冠病毒药物研发的过程中,广大的科研工作者也都不约而同地选择了 Biacore 用于新冠治疗药物研发。

经过广大科研人员的不懈努力,一个个喜讯陆续传来。

最近国内多个科研单位,在 Biacore 的助力下,对 SARS-CoV-2 Spike 蛋白 RBD 及受体 ACE2 的结构进行了精确的解析,揭示了新冠病毒入侵的结构基础和关键位点,并发现了多个治疗新冠的候选药物,涵盖中和抗体及靶点特异的小分子抑制剂,连续发表了五篇文章。

本文中小编就跟大家详细解读其中的四篇文章,看看 Biacore 是如何助力新冠病毒入侵机制解析及治疗性药物发现的。

1

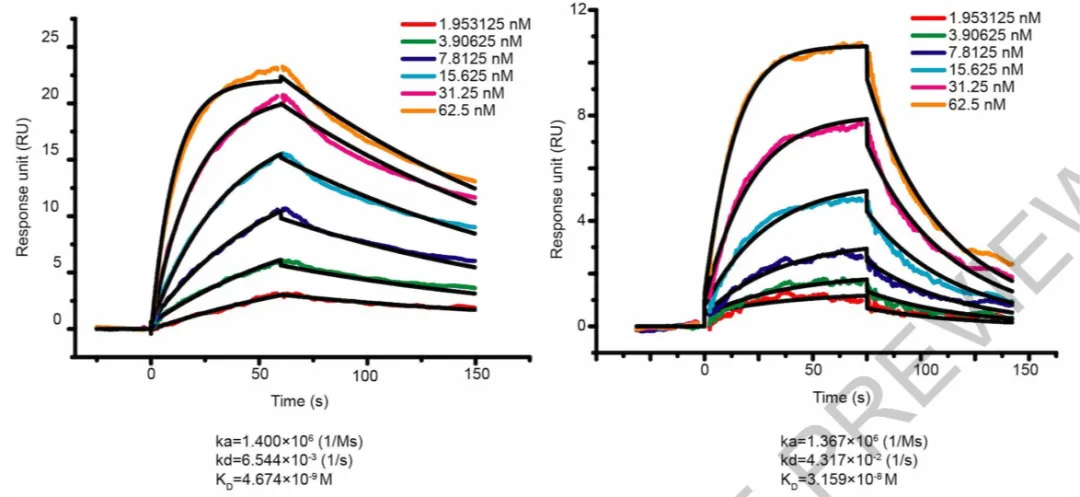

2020 年 3 月 30 日,Nature 在线发表了清华大学王新泉教授团队的研究成果,他们解析了新冠病毒 Spike 蛋白受体结合结构域与人受体蛋白 ACE2 复合物 2.45 埃的高分辨率晶体结构,并准确定位了新冠病毒 RBD 和受体 ACE2 的相互作用位点,揭示了受体 ACE2 特异性介导新冠病毒细胞侵染的结构基础。在这篇文章中研究人员利用 Biacore 分别检测了新冠病毒和 SARS 病毒的 Spike 蛋白 RBD 与 ACE2 受体的相互作用,结果表明新冠病毒与受体的亲和力要高于 SARS 病毒。而且从动力学数据可以看出,这种亲和力的差异主要是由解离速率引起的(图 1)。

2

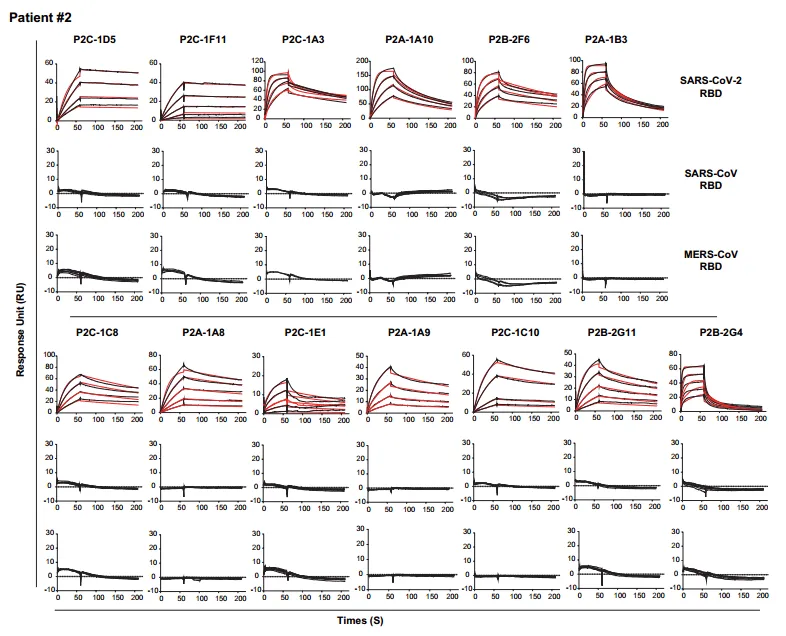

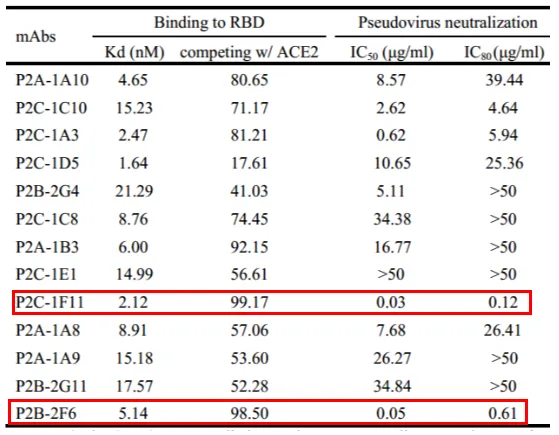

他们首先用 Biacore 验证了筛选到的这些抗体和靶点结合的特异性。结果显示这些分离得到的抗体与新冠病毒 RBD 的 亲和力(Kd)都比较强,在 10-8M 到 10-9M 范围内,并且这些抗体只特异性结合 SARS-CoV-2 的 RBD,与 SARS-CoV 和 MERS-CoV 的 RBD 没有交叉反应(图 2),与血浆和细胞实验结果完全吻合。这也解释了为什么之前分离的 SARS 病毒的抗体对新出现的新冠病毒没有中和作用。

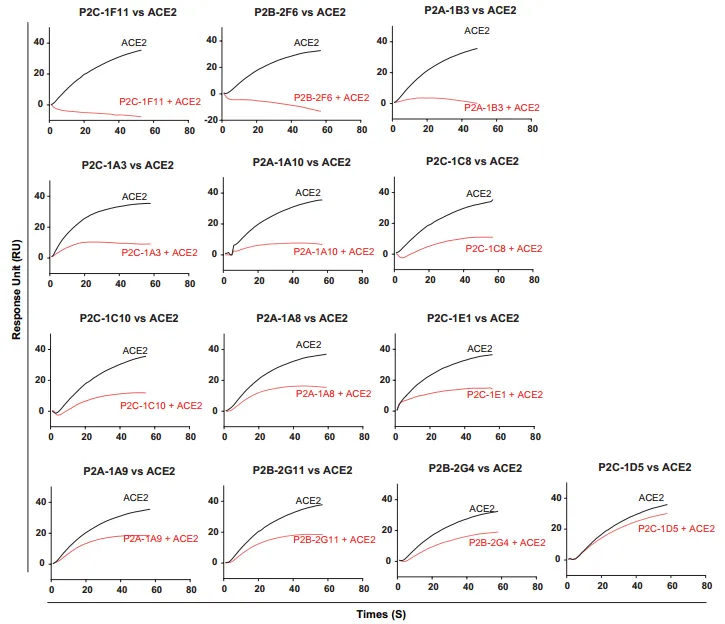

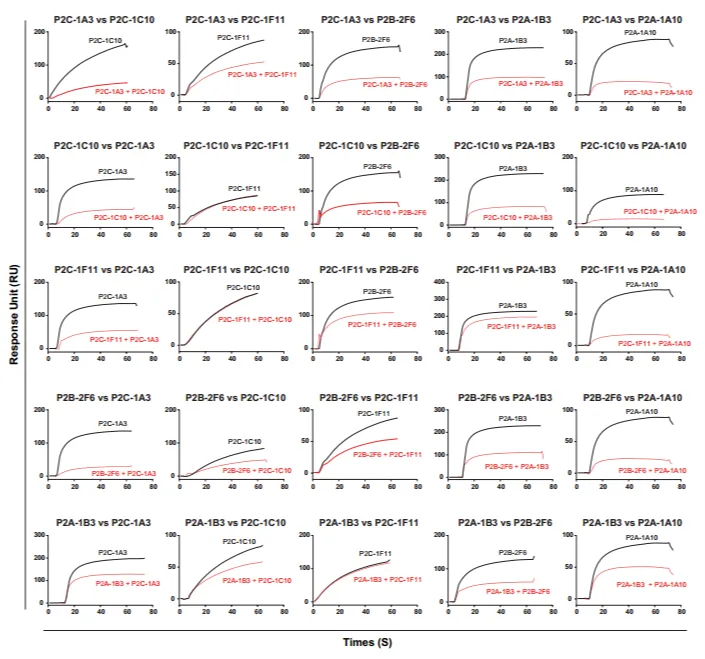

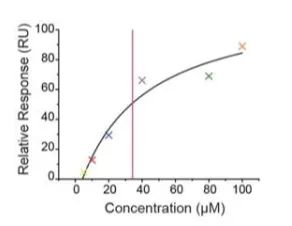

Biacore 竞争实验结果表明,有两个抗体 P2C-1F11 和 P2B-2F6 能够以近 100% 的效率与 ACE2 竞争和 SARS-CoV-2 RBD 结合,具有潜在的中和活性(图 3)。这与假病毒中和实验结果完全一致(表 1)。在竞争实验中,Biacore 特有的管路进样的设计和连续进样的模式(dual injection),能够实现两种样品连续无缝进样,方便研究人员设计各类竞争实验,获得可靠全面的数据。

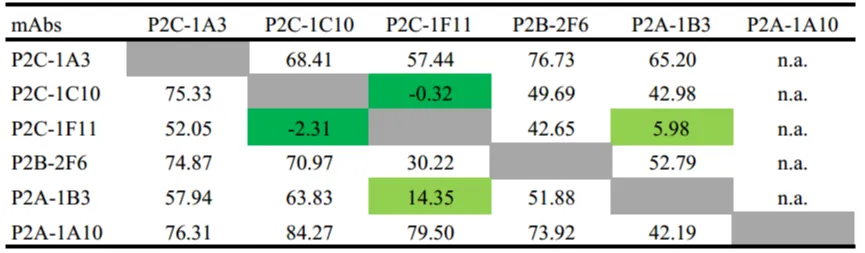

随后研究人员选择了 6 个竞争效率高于 70%,具有潜在中和活性的抗体,并利用 Biacore 对其抗原结合表位进行了深入探索。结果表明,这些抗体之间都有不同程度的竞争,例如 P2C-1A3 和 P2B-2F6 几乎与所有检测的抗体都存在明显的竞争,而 P2C-1F11 与 P2C-1C10 之间几乎没有竞争(表 2,图 4)。说明这些抗体所识别的抗原表位既有重叠又有不同,证实这些抗体中和病毒的机制可能有所不同。

回顾整篇新冠病毒的中和抗体研究,Biacore 提供了大量的核心数据,不仅能够确认抗体结合病毒的特异性,提供亲和力和动力学的定量数据,还能对抗体的中和活性、结合表位等进行深入研究,为潜在的治疗性抗体的研发提供了详实的数据。

3

4

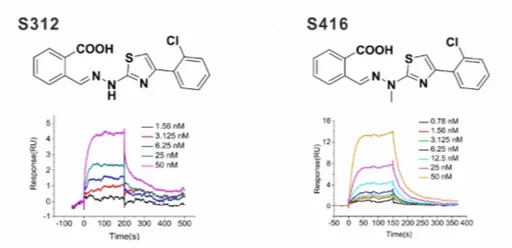

靶向 DHODH 的小分子抑制剂一方面通过阻断嘧啶碱基的从头合成过程,直接切断病毒 RNA 合成的原料供应,另一方面可以调节自身免疫的效果,抑制病毒感染后期诱发的过度免疫反应,达到抗病毒抗炎的双重作用。在前期的研究中,研究人员筛选得到了两种强效的 DHODH 抑制剂,S312 和 S416。它们对禽流感病毒、寨卡病毒和埃博拉病毒都有明显的抗病毒作用。在新冠病毒测试中,两种抑制剂同样显示了强效抑制能力。

并且研究发现这与其和靶点快结合和相对慢解离的动力学模式相关(kon =1.76×106 M-1s-1;koff=2.97×10-3 s-1)。由此可见,除了亲和力的数据,动力学参数对于深入解读药物作用机理有着极其重要的作用。

作为分子互作技术的「金标准」,Biacore 除了能够同时提供亲和力和动力学数据之外,还有非常高的灵敏度,并且对于检测样品的分子量没有下限。作为小分子抑制剂,S312 和 S416 的分子量都很小,结合的信号都非常低,这对检测方法的灵敏度提出了很高的要求,特别是 S312 与靶点 DHODH 互作的最大响应信号不到 5RU,这么低的信号几乎用其他的方法都无法检测。充分体现了 Biacore 极高的灵敏度在小分子药物筛选、表征及优化中不可替代的重要作用。

上述四个例子表明,从病毒入侵和传播机制的阐释,到抗病毒小分子抑制剂和抗体的开发,都离不开 Biacore 提供的精准数据,充分体现了 Biacore 的卓越性能。而在短短半个月的时间里,连续发表五篇高水平论文,离不开广大科研人员的辛苦努力,同样也离不开 Biacore 团队的鼎力协助。从芯片支持到人员协助,从实验设计到数据分析,我们会持续的投入,助力科研人员早日研制出针对新冠病毒治疗的有效药物。

严寒终将过去,

春天如期而至,

Biacore 与大家一起攻坚克难!

收藏

收藏 询价

询价