科研能手Biacore,助力大规模设备更新

近日,国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,这一重大决策标志着我国在加快构建新发展格局、推动高质量发展的道路上迈出了坚实的步伐。该方案不仅鼓励淘汰落后设备,而且设定了到2027年在多个领域实现设备投资规模增长、能效提升、资源循环利用效率提高等宏伟目标,为科研和技术创新注入了新动力。

1990年

表面等离子共振 (SPR) 技术第一次成功应用于抗体药阿达木单抗的表征

1997年

FDA批准了第一个使用SPR技术开发的抗IL-2受体人源化单克隆抗体

2003年

Biacore助力第一个用于皮肤病的生物药Alefacept进行药物放行

2015年

- 美国药典USP39收录SPR技术

- 助力“十大科技进展”

2016年

日本药典JP17收录SPR技术

2017年

2018年

- Biacore助力君实自主研发首个国产PD-1单抗药物特瑞普利单抗上市

- 助力“十大医学进展”

2020年

- 中国药典收录SPR技术

- Biacore 助力国内首次揭示新冠入侵机制及药物上市

2022年

- 国家药监局药审中心《国家免疫原性指导原则》收录SPR

- 助力“中医药十大医学进展”

2023年

2024年

……

历数种种,无论是基础科研还是生物医药领域都将Biacore作为必不可少的攻坚利器。截至2023年,超过85%获批上市的抗体药物 (FDA) ,在其研发、临床至生产中都使用到了Biacore完成相应的工作内容;截至2023年,超65000篇文献发表,众多科学研究及创新领域的突破也都有Biacore默默奉献的身影。

2023年招投标数据统计显示,有十家分子互作品牌均有中标记录,在多种品牌及多种检测原理的激烈角逐中,表面等离子共振 (SPR) 技术依然蝉联榜首。基于SPR技术的Biacore分子互作系统作为全球首个将SPR技术商品化的品牌,也一如既往的是SPR技术应用的先行者,分子互作检测的“金标准”。(注:信息来源于网络公开招投标平台,由于工业领域通常不采用公开招投标形式不完全统计分析仅供参考)

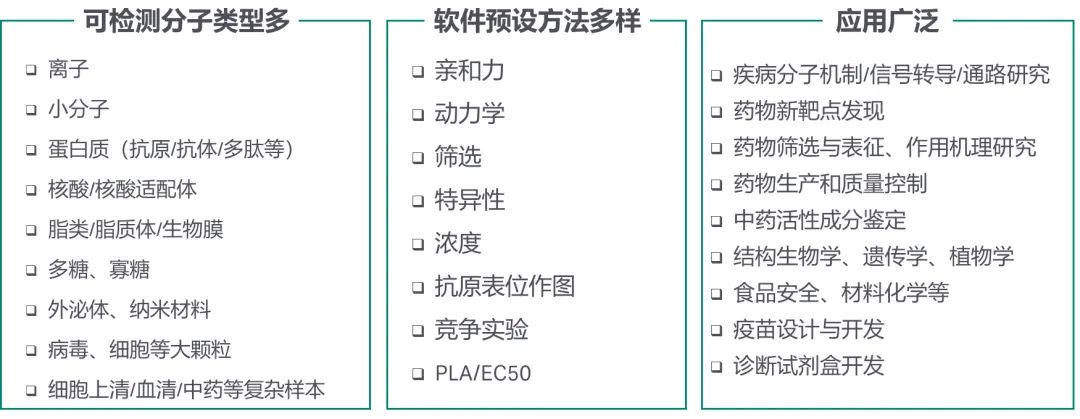

Biacore的全称为Biomolecule Interaction Analysis core technique。顾名思义,Biacore是生物分子之间相互作用(分子互作)分析的技术。分子互作涉及到信号通路、靶点-受体检测、药物-靶点检测等各个领域,而Biacore则可以精准地检测分子间的亲和力、结合速率、解离速率等信息。其次,Biacore是分子互作检测的核心技术,可以实时、无标记、高灵敏、全自动、高通量地检测分子互作,可检测样品类型多、应用范围广。2022年末,为了更好的满足科学家们对分子互作领域新技术、新应用的诉求, Biacore 1系列应运而生,组成了如今Biacore各有千秋的全家福(图1)。

图1:Biacore全家福

- 实时 (Real time):Biacore是首个将表面等离子共振 (SPR) 原理应用到生物领域的检测技术,可以实时地记录分子间的结合和解离的全过程,得到亲和力的同时还能得到实时动力学(结合速率、解离速率)的数据。

- 无标记 (Label free):基于SPR原理,Biacore不需要给分子做任何标记即可检测分子间的相互作用,在省去样品预处理步骤的同时,还可避免标记对生物分子产生的影响。

- 高灵敏度:自1990年,第一代Biacore问世以来,历经多代升级,灵敏度已达业界最高 (<0.01RU (RMS) ) ,即使微小的结合信号也能得到最真实的反映。

- 可检测样品类型多:Biacore可检测几乎所有的生物分子类型且无分子量检测下限。小到几十道尔顿的离子、蛋白质、核酸或核酸适配体、脂质、多糖、多肽、化药小分子、大到病毒或整个细胞,甚至是细胞上清液、血清、中药提取物、腹水等复杂样品Biacore均可检测。

- 应用范围广:Biacore能够提供信息丰富、高可信度的结合数据:靶点结合验证、分子库筛选及排序、特异性、选择性、结合动力学、结合亲和力、功能复合体形成机制、药物在靶时间评估、结合表位、抗体亚型鉴定、ADME、药物代谢浓度 (PK) 、生物标志物浓度、EC50/PLA等诸多方面数据,满足生物药物开发各个阶段的不同要求,从基础科研至药物发现和开发领域均具有广泛的应用。

- 全自动、高通量:Biacore分子互作实验中各步骤均由仪器全自动完成,高通量型号可以满足一次高达四千多个样品的检测。

- 药典法规认可:SPR在2016年被收录进美国、日本药典,2020年被收录进中国药典,是唯一被三国药典所收录的无标记分子互作检测技术。多款Biacore设备符合GxP认证和遵从21 CFR Part 11要求的软件和认证服务。

收藏

收藏 询价

询价