Biacore助力贫血症分子诊断与机理研究

01

基于Biacore开发贫血症分子诊断新方法

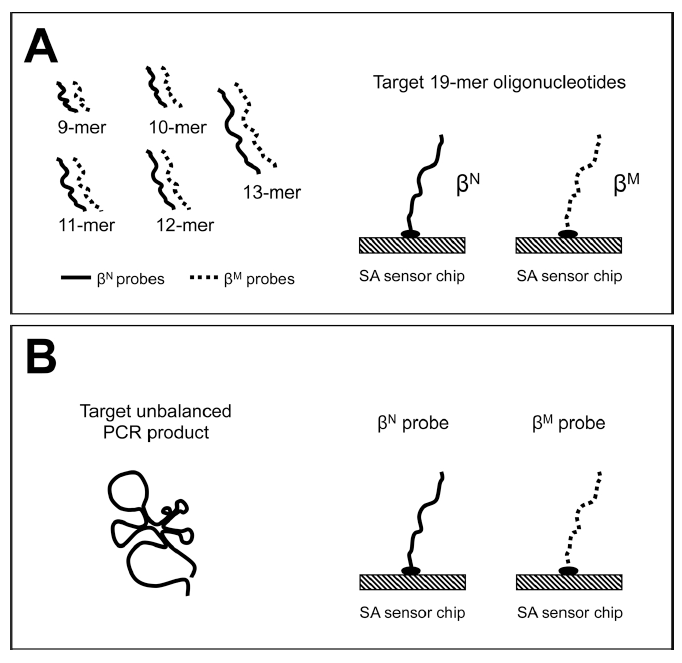

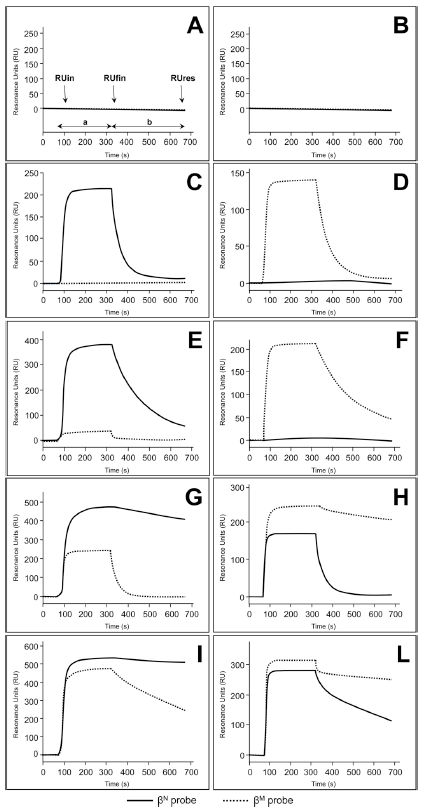

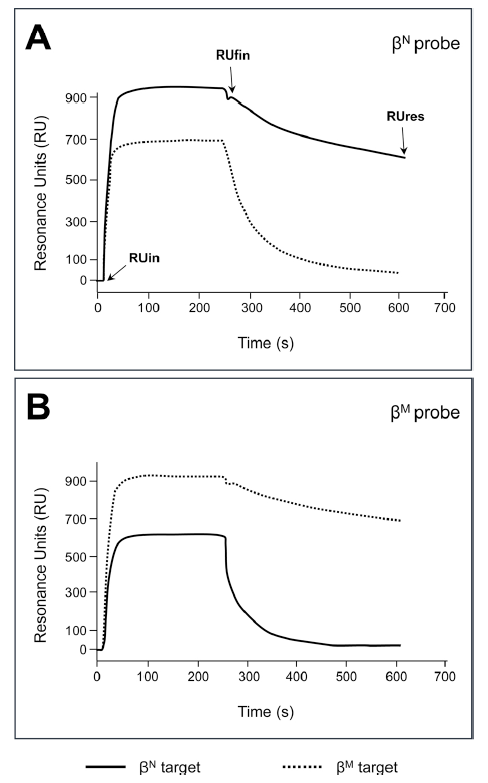

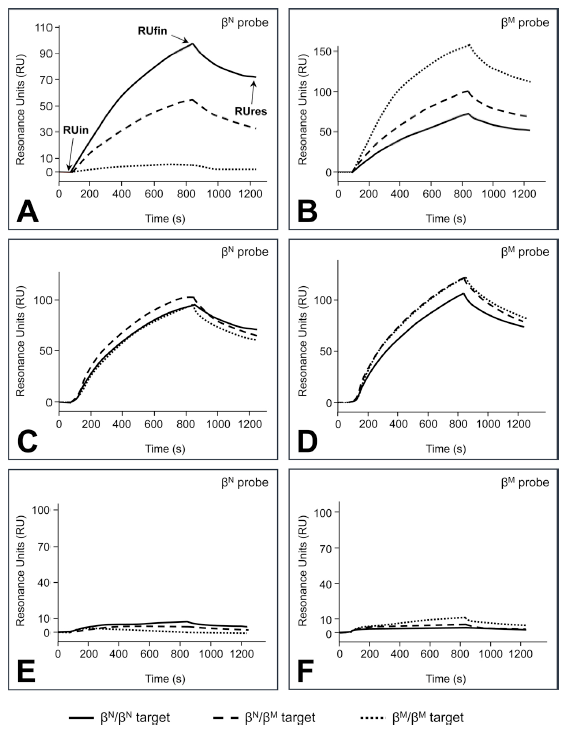

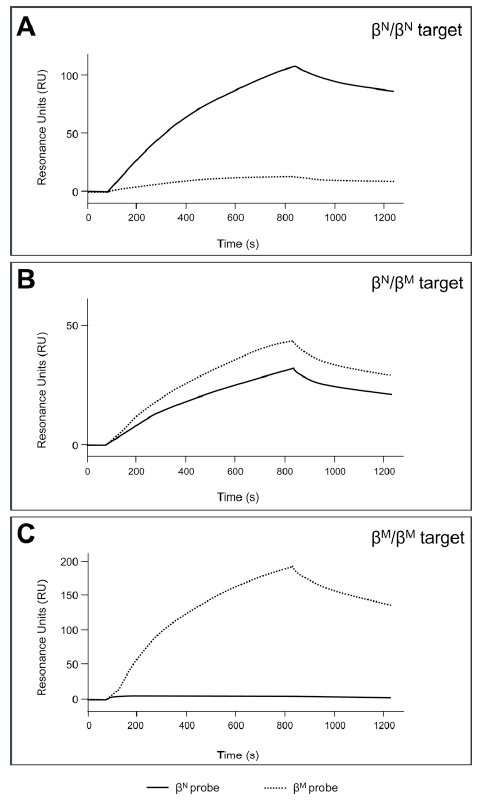

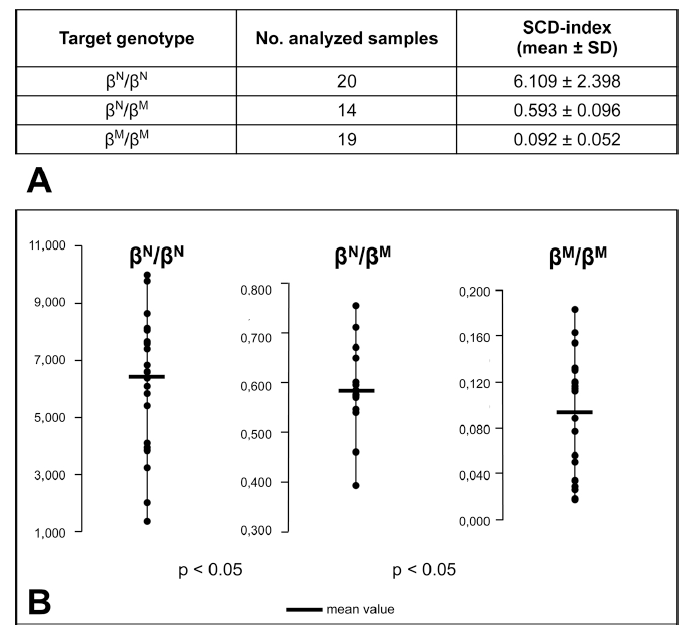

基于分子水平的快速诊断对不同类别的SCD至关重要,能够为最合适的治疗方案提供支持。意大利费拉拉大学生命科学与生物技术学院团队2019年在Sensors & Actuators: B. Chemical期刊发表文章,基于Biacore X100开发了一个简单且可重复的方法对β链突变(βS)进行分子诊断。

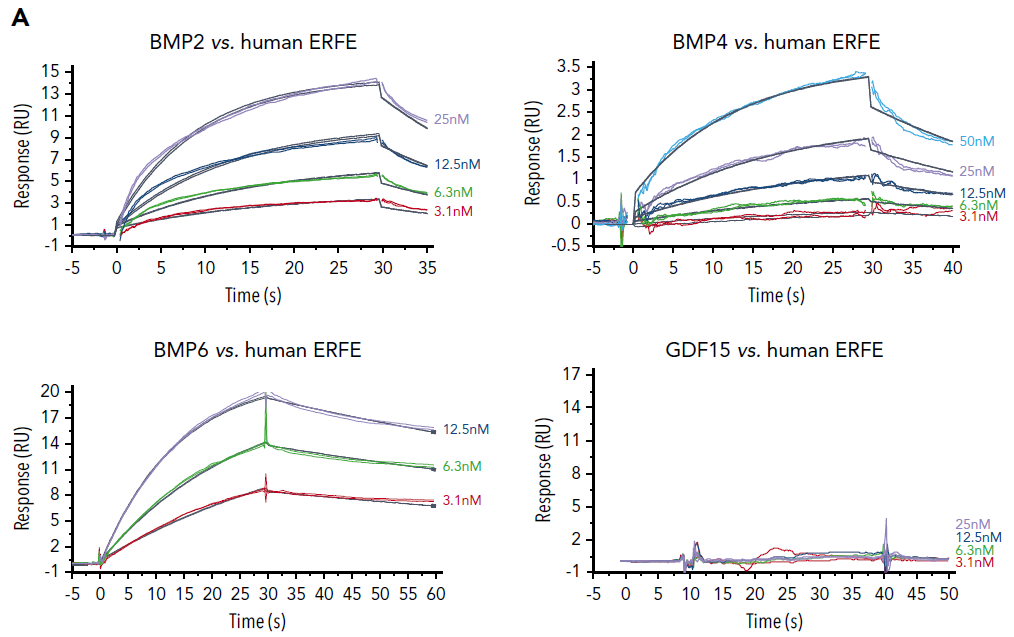

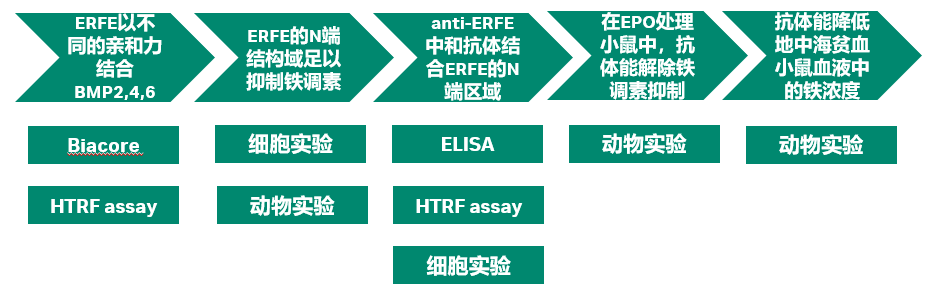

2020年,牛津大学MRC Weatherall分子医学研究所团队在Blood期刊发表文章,发现铁调素的表达受到骨形成蛋白BMP/SMAD信号通路的调控。ERFE抑制BMP6,下调肝细胞中BMP/SMAD信号,从而抑制铁调素。随后他们又开发了针对ERFE的N端结构域的抗体,能解除铁调素抑制,减轻小鼠的地中海贫血症状。

为验证ERFE对于BMP/SMAD信号通路的抑制,研究者将人ERFE通过氨基偶联固定在CM4芯片(BR100534)上,将重组蛋白BMP2,BMP4,BMP6,GDF15(阴性对照)对半稀释后进行浓度梯度进样(3.13 – 50 nM),使用10mM Glycine pH1.5进行再生。研究表明ERFE以纳摩尔级的亲和力结合BMP6,以较弱的亲和力结合BMP2和BMP4。随后,研究者开发了针对ERFE的抗体,解除铁调素的抑制,修正β-地中海贫血小鼠模型的铁负荷表型。

自 1990 年上市至今,Biacore 作为分子互作检测的“金标准”,成功助力基础科研与药物开发的多个研究领域取得重大突破。截至目前,借助 Biacore 累计发表的文章已突破 55,000 篇,超过 80% 的已上市的抗体药物的研发、申报、生产过程中也均有 Biacore 的身影。此外,Biacore 可检测样品的范围十分宽泛,除了常规的蛋白、多肽、抗原、抗体、核酸、有机小分子之外,分子量超高的蛋白复合体、多糖、纳米材料、高分子材料、到完整的细胞、细菌、病毒,甚至临床样品也同样能够检测,并给出漂亮的数据。

选择Biacore,

选择高效,选择可靠

收藏

收藏 询价

询价